Deutsch

MUSEEN ZEIGEN GESCHICHTE.

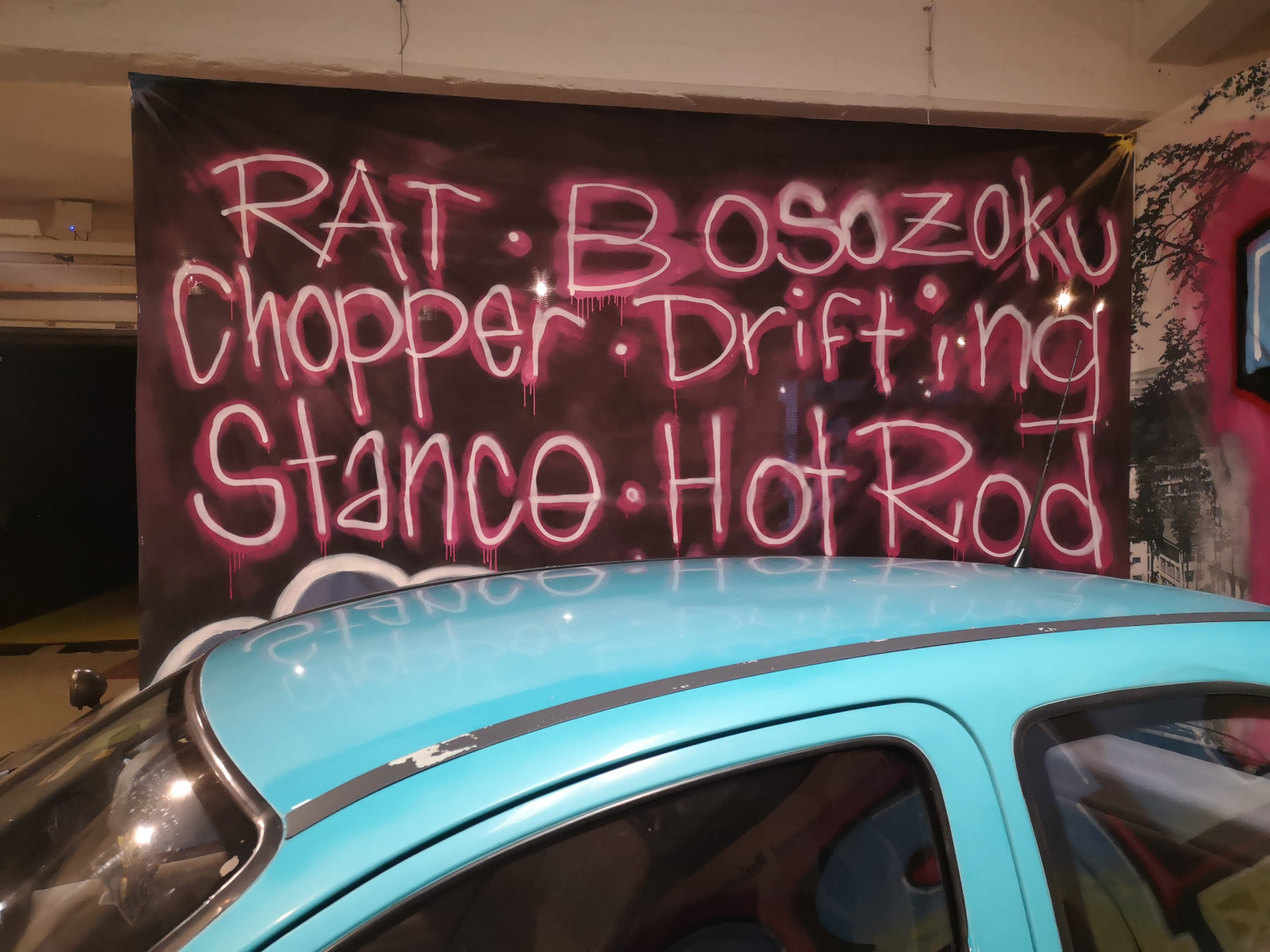

Glänzendes Blech, bewahrte Formen, technische Meisterwerke – Zeugnisse einer Zeit, in der Fortschritt sichtbar war, werden gern gezeigt. Doch Geschichte besteht nicht nur aus dem, was perfekt erhalten blieb. Sie lebt auch in dem, was sich dagegen auflehnt. In dem, was verändert, widerspricht, neu gedacht wird.

Diese Ausstellung widmet sich jenen, die Fahrzeuge nicht nur fahren, sondern hinterfragen. Menschen, die an Motoren und Karosserien nicht das Ende, sondern den Anfang sehen. Für sie ist ein Auto oder Motorrad kein fertiges Produkt, sondern ein offener Entwurf. Eine Fläche für Persönlichkeit, ein Werkzeug der Selbstbestimmung.

Wer den Originalzustand verlässt, betritt das Spannungsfeld zwischen Ordnung und Chaos. Manche tun es aus Not, andere aus Trotz, wieder andere aus purer Lust am Anderssein. Sie sägen, schweißen, lackieren, improvisieren. Aus Mangel entsteht

Stil, aus Widerstand entsteht Identität. Ihre Fahrzeuge sind keine Fehler, sondern Statements – manchmal roh, manchmal absurd, immer ehrlich.

Rebellion auf Rädern ist ein globales Phänomen. In den Straßen Jakartas, in den Bergen Japans, auf den Highways der USA oder in ostdeutschen Garagen – überall entsteht aus Technik Emotion. Überall dort, wo Menschen Fahrzeuge zu etwas Eigenem machen, wird der Maschinenkörper zur Leinwand. Da, wo Regeln herrschen, entstehen Brüche – und aus diesen Brüchen neue Formen von Schönheit.

Diese Ausstellung lädt dazu ein, hinzusehen. Nicht nur auf das, was glänzt, sondern auch auf das, was reibt. Zwischen Rost und Lack, Improvisation und Präzision liegt eine Wahrheit: Rebellion ist Teil der Fahrzeuggeschichte. Sie ist die unsichtbare Triebfeder, die Fortschritt, Mode und Stil immer wieder neu antreibt. Denn wer sein Auto verändert, verändert nicht nur dessen Erscheinung – er verändert auch den Blick auf die Welt. In jedem Umbau steckt ein Gedanke, eine Haltung, ein »Warum eigentlich nicht?«. Fahrzeugrebellen stellen Fragen an unsere Vorstellungen von Wert, Schönheit und Zweck. Und genau darin liegt ihre kulturelle Kraft.

Diese Fahrzeuge sind keine Randerscheinungen, sondern Spiegel unserer Gesellschaft: Sie zeigen Sehnsucht nach Freiheit, Kritik an Normen, Lust am Selbermachen. Sie beweisen, dass Schönheit nicht immer makellos sein muss. Manchmal genügt es, wenn sie Charakter hat – und Haltung.

Lukas Nagel – Kurator der Sonderausstellung

English

MUSEUMS DISPLAY HISTORY.

Glazing sheet metal, preserved forms, technical masterpieces – testimonies to a time when progress was visible are displayed a lot. But history isn‘t just about what has been perfectly preserved. History also lives in what rebels against. In what is changed, contradicted, reimagined.

This exhibition is dedicated to those who don‘t just drive vehicles, but question them. People who do not see the end but the beginning in engines and bodies. For them, a car or motorcycle isn‘t a finished product, but an open design. A canvas for personality, a tool for self-determination.

Those who depart from the original state, enter the tension between order and chaos. Some do it out of necessity, others out of defiance, still others out of pure desire to be different. They saw, weld, paint, improvise. Style arises from scarcity, identity from resistance. Their vehicles aren‘t flaws, but statements – sometimes raw, sometimes absurd, always honest.

Rebellion on wheels is a global phenomenon. In the streets of Jakarta, in the mountains of Japan, on the highways of the USA or in East German garages – technology evokes emotions everywhere. Wherever people personalize vehicles, the body of the machine becomes a canvas. Where rules prevail, breaks occur – and from these breaks, new forms of beauty emerge.

This exhibition is an invitation to look closely. Not just at what shines, but also at what rubs. Between rust and paint, improvisation and precision, lies a truth: Rebellion is part of automotive history. It is an invisible driving force that continually propels progress, fashion and style. Because those who modify their cars don‘t just change their appearance – they also change their perspective on the world. Every modification embodies a thought, an attitude, a „Why not?“.

Automotive rebels challenge our notions of value, beauty and purpose. And therein lies their cultural power. These vehicles are not fringe phenomena, but rather reflections of our society: they reflect a yearning for freedom, a critique of norms and a passion for DIY. They prove that beauty doesn‘t always have to be flawless. Sometimes, all it needs is character – and attitude.

Lukas Nagel – curator of the exhibition

1. STANCE–KULTUR – Tiefgang als Haltung

Wer sein Auto bis auf den Millimeter über den Asphalt legt, provoziert. Die Stance-Kultur ist mehr als Tuning – sie ist eine ästhetische Rebellion gegen Funktionalität, Effizienz und das Normale. Extrem tiefe Fahrwerke, negative Sturzgrade, Felgen, die kaum noch in die Radkästen passen – das alles widerspricht jeder Ingenieurslogik. Doch genau darin liegt die Freiheit. Stance ist Kunst am Auto: eine bewusste Übertreibung, die die Maschine in eine Skulptur verwandelt. Ihre Wurzeln liegen in Japan und den USA, doch sie ist längst global. Im Internet vernetzt sich eine Szene, die Individualität feiert und Perfektion in der Unbrauchbarkeit sucht. Wer so fährt – oder eher rollt – erklärt: Ich passe mich nicht an. Mein Auto ist kein Werkzeug, sondern Ausdruck meiner Haltung.

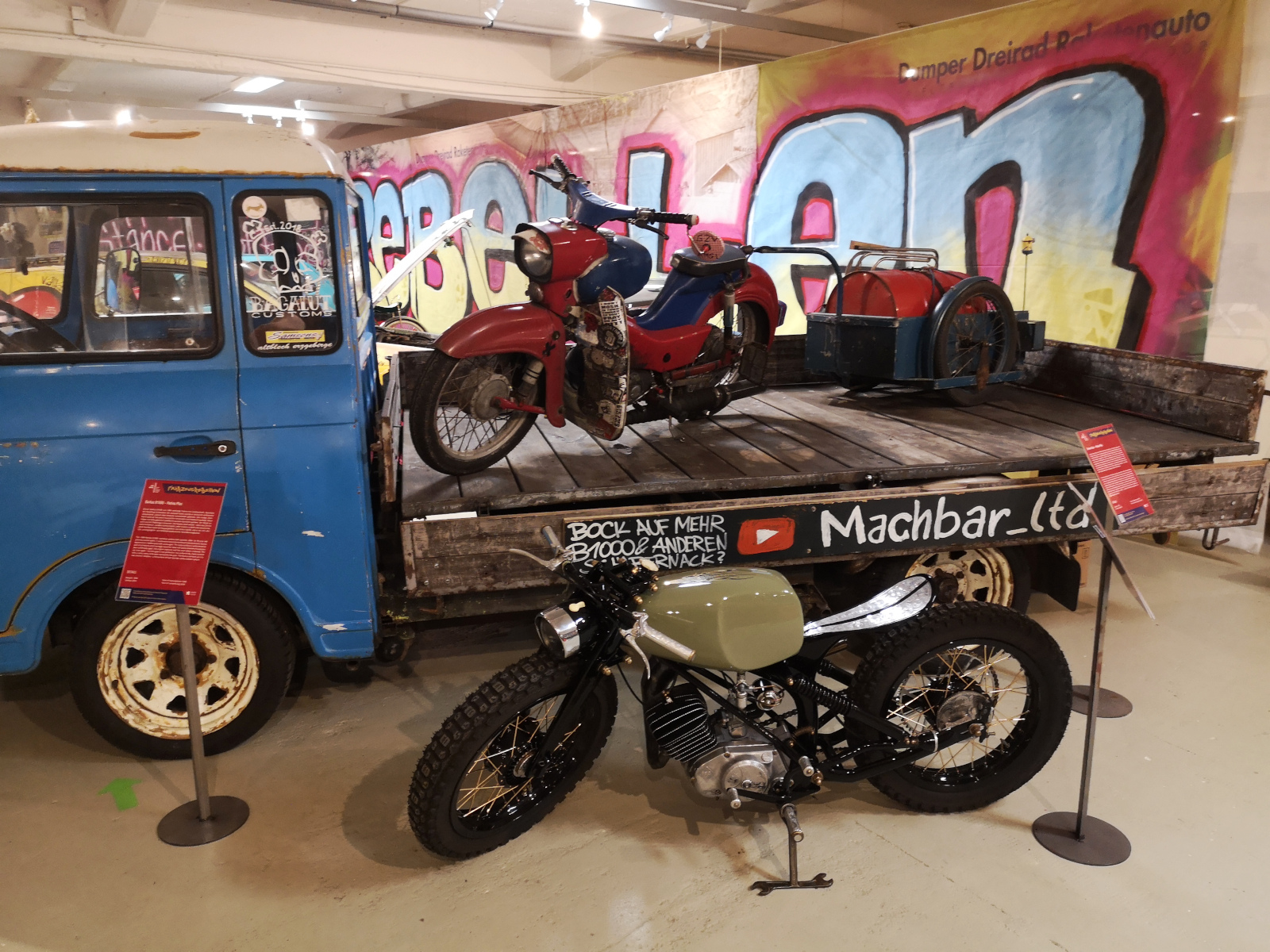

2. CHOPPER IN DER DDR – Freiheit zwischen Garagenwänden

In der DDR war Motorradfahren selten nur ein Hobby – es war ein Ventil. Während offizielle Maschinen aus dem VEB mit Normteilen und Vorschriften kamen, begannen junge Schrauber, ihre MZs und AWO-Motorräder radikal umzubauen. Sie sägten, schweißten, verlängerten Gabeln und legten Rahmen tiefer. Aus Mangel entstand Kreativität, aus Anpassung Rebellion. Diese selbstgebauten Chopper waren eine leise, aber deutliche Form des Widerstands. Jeder Umbau war ein Stück erkämpfter Individualität in einem System, das Gleichförmigkeit verlangte. Wer auf seinem Eigenbau über die Landstraße rollte, spürte für einen Moment das, was vielen fehlte: persönliche Freiheit. In Kellern, Garagen und Schuppen entstanden kleine Inseln des Andersseins – Orte, an denen Motoröl und Auflehnung denselben Geruch hatten.

3. CHOPPER IN DEN USA UND WELTWEIT – Freiheit auf zwei Rädern

Der Chopper ist vielleicht das ikonischste Symbol der motorisierten Rebellion. In den USA der 1960er Jahre wurden Motorräder radikal umgebaut: alles überflüssige flog runter, Gabeln wurden länger, Tanks kleiner, der Fahrer saß tief und frei. Der Film »Easy Rider« machte das Bild unsterblich – zwei Männer auf ihren Maschinen, unterwegs ins Nichts, aber auf der Suche nach allem. Die Chopper-Bewegung war Ausdruck einer Generation, die sich gegen den American Dream stellte. Sie entstand aus Veteranen, Aussteigern, Hippies – Menschen, die sich der Kontrolle entzogen. Der Chopper wurde weltweit zur Projektionsfläche für Freiheit, Nonkonformismus und Selbstbestimmung. Heute ist er längst Designklassiker – doch seine Seele bleibt unangepasst: laut, roh und immer ein Stück gegen die Richtung.

4. INDONESISCHE VESPA–REBELLEN – Rost, Stolz und Überleben

In Indonesien hat sich um die alten Vespas eine der faszinierendsten Subkulturen der Welt gebildet. Auf den Straßen rollen handgeschweißte, rostige, oft absurd umgebaute Roller: Monster aus Altmetall, Bambus und Fantasie. Ganze Familien fahren darauf durchs Land. Was anderswo als Schrott gilt, wird hier zum Symbol des Widerstands gegen Armut, Konsum und Konformität. Diese sogenannten »Vespa ekstrem«

5. RATTENKULTUR & FUSSELBLOCK – Wenn Rost Haltung zeigt

Die Rattenkultur feiert das Unperfekte. Statt Hochglanzlack und Chrom geht es um Patina, Rost und Gebrauchsspuren – ehrlich gelebte Autos, die Geschichten erzählen. Ihren Namen verdankt sie entfernt der Rat-Rod-Szene aus den USA, wo Hot Rods bewusst roh, rostig und unfertig gebaut wurden – als Gegenentwurf zu überrestaurierten Showcars. In Deutschland wurde diese Haltung besonders durch den »Fusselblock« im Internet bekannt: eine Gemeinschaft von Bastlern, die den Lack lieber abblättern lassen, als ihn zu polieren. Fusseltuning ist ironisch, aber ernst gemeint. Es wendet sich gegen den Leistungs- und Schönheitswahn im klassischen Tuning. Ein rostiger Kotflügel wird zum Zeichen von Authentizität. Wer »Fussel fährt«, zeigt: Mein Auto ist keine Trophäe – es ist mein Charakter auf Rädern. Hier geht’s nicht um Perfektion, sondern um Persönlichkeit, Humor und Haltung. Ein rebellisches Augenzwinkern im Meer der Glanzfolien.

6. BOSOZOKU – Lärm als Widerstand

In den 1970er und 80er Jahren fegten sie durch Japans Nächte: junge Männer auf knatternden Motorrädern, uniformiert wie Rebellenarmeen, laut, gefährlich und stolz – die Bosozoku. Ihr Name bedeutet »rasende Stämme« und genau das waren sie: ein Aufschrei der Jugend gegen Japans rigide Ordnung. Mit dröhnenden Motoren, wehenden Fahnen und endlosen Kolonnen durchbrachen sie das Schweigen einer Gesellschaft, die Disziplin über Individualität stellte. Ihre Maschinen waren grell lackiert, mit hochragenden Sitzlehnen, Neonfarben und Schriftzeichen verziert – Ausdruck einer anarchischen Ästhetik, die Gewalt, Stolz und Stil verband. Die Bosozoku existieren kaum noch, aber ihr Mythos lebt. Sie stehen für die Sehnsucht nach Freiheit in einer Welt aus Regeln – für das Gefühl, dass Rebellion manchmal einfach klingt wie ein aufheulender Motor in der Nacht.

7. KAIDO RACER – Anarchie auf vier Rädern

Was die Bosozoku auf zwei Rädern waren, sind die Kaido Racer auf vier. In Japan der 1980er Jahre entstanden, verwandeln sie gewöhnliche Autos in rollende Kunstwerke der Übertreibung: meterlange Frontspoiler, grelle Farben, Auspuffrohre wie Orgelpfeifen und Schriftzeichen, die an Kampfjets erinnern.

Diese Fahrzeuge sind laut, absurd und voller Symbolik. Kaido Racer (wörtlich: „Highway- Racer«) lehnen sich an die Rennszene und an Anime-Ästhetik an, aber die sind keine Straßenrennen – sie sind Performance. Die Fahrer inszenieren sich als Außenseiter in einem Land, das Ordnung liebt. Ihre Autos schreien: »Ich existiere!« Was für Außenstehende wie Karikatur wirkt, ist für die Szene eine ernsthafte Kunstform. Sie verbindet Rebellion, Stolz und Handwerk – eine Art fahrende Popkultur zwischen Chaos und Kontrolle.

8. DRIFTKULTUR – Kontrolle im Kontrollverlust

Driften heißt, das Auto querzustellen – und sich dabei vollkommen unter Kontrolle zu haben. Ursprünglich aus dem japanischen Bergrennsport entstanden, wurde das Driften zu einer globalen Kultur: eine Ästhetik des Grenzgangs. Reifenqualm, präzise Bewegungen, pure Konzentration – es ist Tanz mit Technik. Doch Driften ist auch Rebellion. Gegen den linearen, effizienten Zweck des Autos. Gegen Verkehrsnormen, gegen das Statische. Drifter:innen zeigen: Geschwindigkeit kann Kunst sein, Chaos kann Schönheit haben. Auf stillgelegten Parkplätzen und kurvigen Pässen wird das Auto zur Verlängerung des Körpers – kontrollierter Kontrollverlust als Lebensgefühl.

9. LOWRIDER–KULTUR – Stolz auf Rädern

In den Straßen von Los Angeles entstand eine der ausdrucksstärksten automobilen

Subkulturen: die Lowrider. Ursprünglich aus der Chicano-Community der 1940er und 50er Jahre wurden Autos hier zu rollenden Kunstwerken. Hydrauliksysteme ließen sie tanzen, glänzende Lacke und religiöse Motive erzählten Geschichten von Herkunft, Familie und Stolz. Lowriding war eine Form der Selbstermächtigung.

In einer Gesellschaft, die Minderheiten marginalisierte, machten Chicanos ihre Autos zu Symbolen kultureller Identität. Der Satz »Low and slow« – tief und langsam – war mehr als Stil: Er war Haltung. Wer so fährt, zeigt Respekt, Würde und Stolz auf die eigene Kultur. Heute ist die Lowrider-Kultur weltweit verbreitet, doch ihre Wurzeln bleiben spürbar: Es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern um Ausdruck. Jede Bewegung, jede Gravur, jeder Sprung ist ein Stück kultureller Rebellion – elegant, kraftvoll, stolz.

10. HOT RODS – Der Urknall der Auto-Rebellion

Bevor es Tuningkulturen gab, gab es Hot Rods. In den USA der 1930er und 40er Jahre begannen junge Männer alte Ford-Modelle zu entkernen, zu erleichtern und zu tunen. Sie rissen alles Unnötige raus – was blieb, war Geschwindigkeit pur. Auf trockenen Seen und Landstraßen suchten sie nach Adrenalin und Ausdruck. Der Hot Rod war der Beginn einer Bewegung: Selbermachen statt kaufen, Improvisation statt Perfektion. Später wurde daraus eine ganze Kultur mit eigenen Stilen, Rennen und Codes – mal wild, mal kunstvoll, immer unabhängig. Hot Rods verkörpern den Geist der Pioniere: das Bedürfnis, Dinge anders zu machen. Sie stehen am Ursprung dessen, was bis heute durch alle Subkulturen klingt – die Idee, dass ein Fahrzeug mehr sein kann als Fortbewegung. Es kann Statement, Protest und Freiheit zugleich sein.

1. STANCE CULTURE – How low will you go?

Anyone who lowers their car to within a millimetre of the asphalt is provoking. Stance culture is more than just tuning – it is an aesthetic rebellion against functionality, efficiency, and the norm. Extremely low chassis, negative camber angles, rims that barely fit into the wheel arches – all of this contradicts every engineering principle. But that is precisely where the freedom lies. Stance is art on a car: a deliberate exaggeration, that transforms the machine into a sculpture. Its roots lie in Japan and the USA, but it has long since gone global. The community is networking on the internet. A scene that celebrates individuality and seeks perfection in uselessness. Anyone who drives like this—or rather rolls is saying: I don‘t conform. My car is not a tool, but an expression of my attitude.

2. CHOPPERS IN THE GDR – freedom between garage walls

In East Germany, motorcycling was rarely just a hobby—it also acted as a pressure valve. While serial machines from the state owned manufacturers came with standard parts and regulations, young mechanics began to radically modify their MZ and AWO motorcycles. They cut, welded and polished, lengthened forks or lowered frames. A Shortage of parts gave rise to creativity. Conformity led to rebellion. These homebuild choppers were a quiet but clear form of resistance. Each conversion was a piece of hard-won individuality in a system that demanded uniformity. Anyone who rode their homemade bike down the road felt, for a brief moment, what many lacked: personal freedom. Small islands of individuality emerged in basements, garages and sheds—places where motor oil and rebellion had the same smell.

3. CHOPPERS IN THE USA AND WORLDWIDE – freedom on two wheels

The chopper is perhaps the most iconic symbol of motorized rebellion. In the USA of the 1960s, motorcycles were radically modified: every unnecessary part was removed, forks were lengthened, smaller petrol tanks fitted. The riders sat low and free. The film »Easy Rider« immortalized this image—two men on their machines, heading into nowhere but searching for everything. The chopper movement was an expression of a generation that rejected the »American Dream«. It emerged from veterans, dropouts, hippies – people who had broken free from the system. The chopper became a symbol of freedom, nonconformity and self-determination around the world. Today, it has long become a design classic – but its soul remains

contrarian: loud, raw and always going against the trend.

4. INDONESIAN VESPA REBELS – rust, pride, and survival

In Indonesia, one of the world‘s most fascinating subcultures has formed around old Vespas. Hand-welded, rusty and often absurdly modified scooters roll down the streets: monsters made of scrap metal, bamboo, and imagination. Entire families ride on them across the country. What is elsewhere considered scrap has become a symbol of resistance against poverty, consumerism and conformity here. These so-called »Vespa ekstrem« are not a pose, but a reality of life. They demonstrate how improvisation becomes a powerful protest when resources are limited, challenging both disposable culture and Western ideals. Their drivers—often young people with little money but a lot of pride—live rebellion through authenticity. Dirty, loud, imperfect — but full of soul.

5. RAT CULTURE & FUSSELBLOCK – when rust shows attitude

Rat culture celebrates imperfection. Instead of high-gloss paint and chrome, it‘s all about patina, rust and signs of wear and tear. Vehicles that honestly show their scars and tell stories. The name is loosely based on the rat rod scene in the USA, where hot rods were deliberately built to be raw, rusty and unfinished – as a counterpoint to shiny over-restored show cars. In Germany, this attitude became articularly popular through the »Fusselblock « on the internet: a community of hobbyists who prefer to let the paint peel rather than to polish it. »Fusseltuning« is ment ironically but to be taken serious. It is a reaction against the obsession with performance and beauty as in classic tuning. A rusty fender becomes a sign of authenticity. Those who drive a »Fussel« show that their car is not a trophy—it is their character on wheels. It is not about perfection, but about personality, humor, and attitude. A rebellious tongue in cheek appearance in a sea of glossy foils.

6. BOSOZOKU – noise as resistance

During the 1970s and 80s they thundered through Japan‘s nights: young men on boisterous motorcycles, uniformed like rebel armies, loud, dangerous and proud – the Bosozoku. This term means »racing tribes« and that‘s exactly what they were: an outcry of the youth against Japan‘s old and rigid order. With their roaring engines, waving their flags in endless convoys, they broke the silence of a society that valued discipline over individuality. Their machines in bright neon colours with Japanese lettering, with towering backrests and spoilers were the expression of an anarchic aesthetic that combined pride, violence and style. Hardly any Bosozoku exist anymore, but their myth lives on. They represent a longing for freedom in a world defined by rules. Sometimes, rebellion simply sounds like a roaring engine in

the middle of the night.

7. KAIDO RACER – Anarchy on four wheels

What the Bosozoku were mainly on two wheels, the Kaido Racer are on four. Emerging in Japan in the 1980s, they transform ordinary cars into rolling works of the art of exaggeration: meter-long front spoilers, dazzling colours, exhaust pipes like organ pipes and lettering reminiscent of fighter jets. These vehicles are loud, absurd, and full of symbolism. Kaido Racers (literally: »Highway-Racers«) are inspired by the street racing scene and anime aesthetics. Their outings are no races – they are art performances where owners present themselves as outsiders in a country that loves order. Their cars scream, »I exist!« What might appear like caricature is a serious art form. It combines rebellion, pride, and craftsmanship —a kind of mobile pop culture between chaos and control.

8. DRIFT CULTURE – controlled loss of control

Drifting means deliberately oversteering car through corners. It goes sideways but the driver remains completely in control. Originally developed in Japanese hill climb racing, drifting has become a global culture: an aesthetic of pushing boundaries. Burning rubber, precise movements, pure concentration – it is dance with technology. But drifting is also rebellion. Against the linear, efficient purpose of a car, against traffic norms, against everything static. Drifters show that speed may be art, chaos may be beautiful. In disused parking lots and on winding mountain passes, the car becomes an extension of the body—controlled loss of control as an attitude toward life. Whether in Japan, Europe, or the US, drift culture represents what unites many »rebels on wheels«: saying »No« to boring functionality and «Yes” to embracing emotions.

9. LOWRIDER CULTURE – pride on wheels

One of the most expressive automotive subcultures emerged on the streets of Los Angeles: the lowrider. Originating in the Chicano community of the 1940s and 50s, cars here became rolling works of art. Hydraulic systems made them dance. Shiny paintwork and religious motifs told stories of heritage, family, and pride. Lowriding was a form of self-empowerment. In a society that marginalized minorities, Chicanos turned their cars into symbols of cultural identity. The phrase »low and slow« was more than just a style: it was an attitude. Those who drive this way show respect, dignity, and pride in their own culture. Today, lowrider culture is widespread around the world, but its roots remain palpable: it‘s not about speed, but about expression. Every movement, every engraving, every jump is a piece of cultural rebellion – elegant, powerful, proud.

10. HOT RODS – the big bang of automotive rebellion

Before tuning cultures existed, there were hot rods. In the USA of the 1930s and 40s, young men began gutting cheap old Ford models, making them lighter and faster. They ripped out every unnecessary part – what remained was pure acceleration and speed. They sought adrenaline and expression on dry lakes and country roads. The hot rod was the beginning of a movement: DIY instead of buying, improvisation instead of perfection. Later, it developed into an entire culture with its own styles, races and codes—sometimes wild, sometimes artistic, always independent. Hot rods embody the spirit of pioneers: the need to do things differently. They are at the origin of what still resonates through all subcultures today—the idea that a vehicle can be more than just a means of transportation. It can be a statement, a protest, fun and freedom – or all at once.